Mario Mendoza Vírgenes y Toxicómanos; Ha sido la estrella de las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), con presentaciones ante miles de asistentes en el auditorio principal de Corferias. Ha tenido más de siete jornadas de firmas de libros, que convocan a sus más fieles lectores, quienes pacientemente hacen extensas filas que pueden durar horas, sin importar el intenso calor o las lluvias tormentosas que suelen azotar a Bogotá.

A la próxima edición de la Filbo llegará con su extensa producción literaria, su trabajo en el campo gráfico y una nueva novela, tras la publicación de Los vagabundos de Dios.

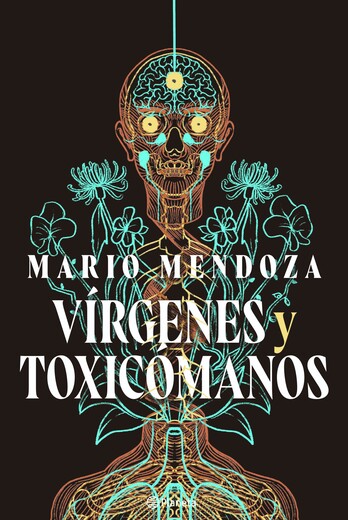

Mendoza acaba de lanzar Vírgenes y toxicómanos, donde el autor bogotano muestra cómo hay muchos mundos, muchos estados en donde todos estamos en tránsito: “Nada aparece de la nada y nada desaparece del todo”.

En más de 245 páginas, el escritor de obras como Satanás o La melancolía de los feos se sumerge en el mundo de las personas con discapacidad, usualmente discriminadas, poco comprendidas por la sociedad y aún menos entendidas en su complejidad.

Anton Echeverry es un padre ejemplar y activista de los derechos humanos que pierde a su padre en extrañas circunstancias. Lo único que detiene su caída al vacío es su hijo Martín, un brillante estudiante que quedó discapacitado tras un accidente.

Martín cuenta con un mejor amigo que anda en muletas por la poliomielitis. Por su condición y el trato que reciben de la sociedad, se autodenominan «la tristeza de Dios», algo que impacta profundamente a Anton, quien busca la manera de cambiar esa realidad para su hijo y su fiel amigo.

“Lo primero que tengo son dos personajes discapacitados. La discapacidad es algo curioso y extraño porque uno tiene que pensarse de ese modo para poder entender a esos personajes. Aunque yo había sufrido dos accidentes muy fuertes y un tercero después que me deja prácticamente sin sensibilidad en la pierna izquierda, estoy lejos de entender lo que es convivir con una discapacidad de fondo. En esta novela son dos personajes a los que intento comprender”, comentó Mendoza.

En ese recorrido tomó notas, investigó y se encontró con personas que viven ese día a día, afrontando la vida en ciudades que no están hechas para los discapacitados.

“La gran revelación estuvo en un documental de Netflix, Crip Camp, que cuenta la historia de los derechos civiles y constitucionales de las personas con discapacidad durante la década de los sesenta. Iba a enfrentar esta novela y no conocía esa historia, con ese movimiento de contracultura muy poderoso que se opone al establecimiento norteamericano y sale a las calles a protestar. Todo originado en un campamento hippie que decide acoger a los discapacitados, donde son tratados de igual a igual en medio de todo el ambiente de amor y paz”, continuó el autor colombiano.

(También le puede interesar: La voz de Bob Esponja estará en Comic Con Colombia 2025)

Allí, Mario Mendoza se encuentra con uno de los aspectos más ignorados socialmente en torno a esta población: la mecánica del deseo entre ellos.

“Si yo tengo algún tipo de discapacidad, la gente de inmediato piensa que no deseo, como si fuera una especie de robot, que no sueña con una caricia, con lo sexual, con la ternura. Y no: resulta que ellos van confesando lentamente lo que significa encontrarse con otros en la misma condición, empezar a socializar y empezar a desearse, jugar a darse besitos detrás del árbol, escribirse noticas de amor y confesar que toda la noche estuvo pensando en él o ella”, explicó.

Es el afecto, la ternura y la empatía lo que genera uno de los movimientos más inquietantes y desconocidos por completo, presionados incluso por el FBI, y que cuenta con el apoyo de un grupo de hombres afroamericanos: los Panteras Negras de Malcolm X, esa fracción de choque político armado que decide ayudar al ver en los discapacitados su misma lucha. “Yo entendí bien a los personajes de Martín y Matías gracias a todo esto”.

Además, Mendoza fue más allá e indagó sobre el significado de ser virgen teniendo una discapacidad.

EN MASCULINO

Según el autor, “virgen uno siempre lo piensa en femenino, por toda la connotación de las vírgenes y la peregrinación. Pero en el caso de la novela está acuñada en masculino, refiriéndose a los dos protagonistas, que son vírgenes y se la pasan fumando todo el tiempo, en ese momento en que se reconocen como Vírgenes y toxicómanos y afirman que nadie se va a querer acostar con ellos. Es ahí, en medio de la nostalgia y la melancolía, que la novela se abre hacia otra línea narrativa”.

Una obra en la que hay un fuerte interés por pensar el cuerpo disfuncional. “Tras la novela y toda la investigación, ahora estoy pendiente de las rampas todo el tiempo, que es una cosa tan elemental pero, a la vez, tan significativa”.

“Lo que yo quería era construir un relato en donde lo real se ensanchara, donde lo que uno considera real fuera revisado. La mayoría de las veces tenemos una definición de lo real muy estrecha, que viene a partir de los sentidos: de lo que huelo, lo que escucho, lo que palpo, veo o siento. Y lo que está más allá nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, la historia de la civilización y la historia de la cultura es la historia de una realidad ensanchada. Hemos venido perdiendo ese ensanchamiento. Cada vez más nos venimos reduciendo, y lo real de una persona de la Edad Media es muy distinto de una persona del siglo XXI”.

Allí aparecen los movimientos del siglo XX que volvieron a abrir lo real, porque se dieron cuenta de que el cientificismo, el materialismo y la Revolución Industrial habían reducido ese concepto. Eso lo hizo el movimiento surrealista, que propone la suprarrealidad de la que viene Freud.

“La historia de Vírgenes y toxicómanos es la historia de un parto mental de cuatro chicos que se encuentran y deciden nacer al darse cuenta de que están muertos por dentro. Es esa sensación que uno tiene con mucha gente, que es como Zombieland, atrapados en el celular, adictos a las pantallas, y no salen de sí mismos”, apuntó Mendoza.

(Colprensa)